Der Tod | 2023

Während meiner Arbeit im Wildpark fragen mich Kinder, sobald ich ein Tierpräparat auspacke:

„Ist das tot?“

Fuchspelz oder Wildschweinschädel. Als ob das Tier ohne Haut und Knochen weiterleben könnte – wie im Zeichentrick. Und sobald Kinder im Gehege tote Küken oder Mäuse im Napf entdecken, höre ich bedauernde Ausrufe:

„Oh, die Armen!“

Manch ungläubigen Gesichtern sehe ich an, wie ihnen das erste Mal dämmert, dass niedliche Tiere andere noch niedlichere Tiere essen!

Zu feierlichen Anlässen sitzen wir im Anschluss am Lagerfeuer und stecken Nürnberger auf Haselruten. Die haben weder Beine, noch flauschige Daunen. Unzählige Würstchen sind in den Jahren aus Versehen, aus Spaß oder Experimentierfreude den Flammen zum Opfer gefallen. Niemand musste jagen, ausnehmen und zerlegen. Dem sterbenden Tier in die Augen schauen. Alles in spezialisierten Unternehmen vorab erledigt, eingeschweißt und hübsch sauber im Supermarkt ansprechend für den homo consumimus drapiert. Wenn das Tier nicht mehr als solches erkennbar ist, wird Fleisch zu einer abstrakten, wohlschmeckenden Masse. Kaum jemand leidet mit Nuggets.

Das Sterben von Nutztieren haben wir prima wegindustrialisiert.

Aber Kinder lernen früher oder später, dass der Tod dazugehört.

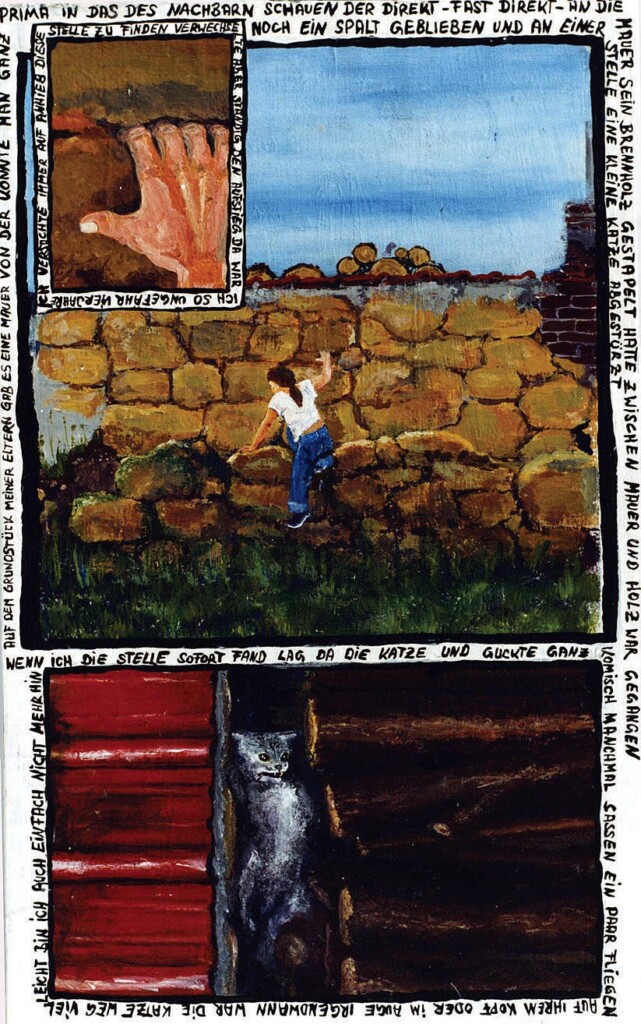

Wir zogen aufs Land in ein altes Bauernhaus, da war ich 5 Jahre alt und entdeckte beim Erkunden der Grundstücksgrenzen zwischen Mauer und Brennholzstapel des Nachbarn ein fremdes, totes Katzenkind. Ich ging mehrfach nach ihm sehen, bis es eines Tages verschwunden war.

Später radelte ich vom Tischtennis nach Hause. Wir hatten inzwischen mehrere Katzen. Niemand war daheim, das Küchenfenster gekippt. Kater Dickie hatte hinaus gewollt. Unter Tränen zog ich den steifen Körper aus dem Fensterspalt, legte ihn auf einen Stuhl und suchte verzweifelt nach meiner Familie. Meinen Bruder irritierte mein Geheule, als er heimkehrte. Er dachte, der Kater würde schlafen.

Am Ende unserer Strasse gab es einen richtigen Bauernhof mit Schweinen, Pferden und Hühnern. Dort fütterte ich gern die großen, blauen Kaninchen, bis eines kopflos und ausgeweidet am Scheunentor hing. Das war mein oh-die-Armen-Moment. Manche Tiere sind zum Essen da. Ich bekam ein schlechtes Gewissen, sie mit extra Futter diesem Ziel schneller näher gebracht zu haben. Und an einem anderen Tag beobachtete ich dort, wie Hühner eine Maus jagten und mit den Schnäbeln zerhackten. Da war mir der Tod schon vertrauter, weshalb es sein kann, dass ich die Maus zuvor aus einer Getreidetonne gefischt und ihr noch zugeraunt hatte:

„Lauf, kleine Maus! Du kannst es schaffen!“

Der Tod gehörte dazu.

Als meine Mutter nach Wochen mit Morphin vollgepumpt in ihrem Krankenbett in unserem Wohnzimmer lag, schickte Papa uns Kinder übers Wochenende zu Freunden. Erst als sie gestorben war, rief er an. Sicherlich wollte er uns den Tod so erträglicher machen. Oder einfach in den letzten Stunden mit seiner Ehefrau allein sein. Vielleicht wollte er uns vor seiner eigenen Verzweiflung und Trauer schützen. Ich weiß es nicht. Ich wäre lieber dabei gewesen. Auch ich hätte gern Abschied genommen, als sie noch lebte, statt einem toten, kalten Körper auf Wiedersehen sagen zu müssen. Das ist kein Vorwurf.

Doch.

Er hätte es mir in den folgenden drei Jahren erklären können, statt davon auszugehen, dass ich zu jung gewesen war, um etwas über den Tod zu wissen. Zu seinem Tod konnte ich es dann nicht, da bleiben. Da war kein Platz. Es war alles falsch. Der Ort. Die Beziehungen.

„Willst du nicht lieber nach Hause fahren? Komm, ich bring dich heim!“

Drei Frauen saßen an seinem Bett. Links seine Mutter auf einem Stuhl, rechts auf dem Doppelbett ihrer Wohnung seine Freundin und eine weitere Frau an seinen Füssen. Mein Bruder sollte, als einziger anderer Mann, anwesend bleiben. Uns gruselt es noch heute. Aus unterschiedlichen Gründen. Und trotzdem wäre ich rückblickend lieber dort geblieben. Das ist kein Vorwurf. Doch. An mich. An alle.

Es war leicht, mich zu überzeugen, dass meine Anwesenheit nicht weiter erforderlich sei. Unnötig. Ich bekam ein paar Minuten allein, um mich von einem warmen Körper zu verabschieden, der nie wieder das Bewusstsein erlangte. Dann wurde ich nach Hause gebracht, während die drei Frauen bis zum Ende seinen letzten Atemzügen lauschten. Zuhause saß ich in der Küche. Es stürmte heftig. Der Wind schien die Rollläden von den Fenstern reißen zu wollen. Ich schaltete den Fernseher an, dann wieder aus. Dann das Licht. Saß allein im Sturm und wartete auf das Klingeln des Telefons. Heute frage ich mich, was die drei Frauen wohl gedacht hatten, was genau daran für mich besser gewesen sein soll?

Wie sollen wir dem Tod begegnen, wenn wir nicht lernen gemeinsam das Sterben auszuhalten?

Schieben wir den Tod immer weiter aus unseren Leben, bis wir gar nicht mehr mit ihm umgehen können?

Oder ist das nur mein Erleben? Meine „Blase“, in der Kinder bis zu einem gewissen Alter nicht wissen, dass wir Tiere essen, sondern nur Fleisch kennen. Aber sich gleichzeitig Erwachsene online tierisch darüber aufregen, wie Bezeichnungen fleischloser Lebensmittel zu klingen haben – nicht nach Art der Kalbsleberwurst jedenfalls!

Wir beschweren uns, dass unsere Nächsten in Heimen, Hospizen und Krankenhäusern von überarbeiteten Kräften schlecht versorgt werden und einsam sterben, weil wir arbeiten müssen, uns um den Rest der Familie kümmern oder einfach unser Selbst und unsere Hobbies pflegen wollen. Wenn wir nicht selbst die Alten pflegen und damit finanziell, familiär und emotional allein gelassen werden.

Ich erschrecke regelrecht, wenn jemand beiläufig in Kommentaren einem anderen Menschen den Tod wünscht, weil es klingt, als wäre das rückgängig zu machen. Wie im Thriller. Da wird ständig gestorben und wieder auferstanden und nochmal gestorben. Um die Spannung zu erhöhen.

Und auf der anderen Seite fordern Leute, wir müssten unsere Kinder vor der Grausamkeit in Märchen und Gewalt in den Medien schützen. Als ob wir sie damit vor Ohnmacht und Gewalt in der Realität bewahren könnten. Währendessen wird der echte Horror in den Nachrichten in Zahlen zusammengefasst, um die Betroffenheit zu verringern. Niemand leidet mit anonymer Masse. Tot ist tot. Die Massen regen uns erst auf, wenn sie vor unserer Landesgrenze stehen, Wohnraum, Arbeit und schlicht Leben beanspruchen.

Ich weiß: Es wäre kaum auszuhalten, wenn wir mit jedem Lebewesen in den Medien, auf dem Teller und in unserem persönlichen Umfeld mitleiden würden. Das wäre zu viel und ignoriert die Komplexität unserer Psyche, Wahrnehmung und unserer Beziehungen.

Dafür haben wir unsere Doppelmoral. Um die Widersprüche des Lebens überhaupt aushalten zu können.

Am Ende hilft es nicht. Der Tod ist keine Gefahr, der wir entkommen können, wenn wir uns nur fit genug halten, Geld anhäufen, gegen Risiken versichern, über Katastrophen schimpfen oder moralisch und ethisch vertretbar ernähren. Wir sind zeitlebens schutzlos unserer Verantwortung und unseren Emotionen ausgeliefert.

Was mir damals am meisten gefehlt hat, war ein Mensch, der wissen wollte, wie es mir mit all dem geht. Eine Person, die meine Gefühle erkennen und für mich benennen konnte. Sich mit mir auseinandersetzt. Sich Zeit nimmt. Meine Gefühle mit mir aushält. Das wäre wirklich Anteilnahme und Hilfe gewesen.

Stattdessen wurde ich von Fremden gefragt, ob ich denn noch jemanden hätte und Menschen waren erleichtert, wenn ich das bejahen konnte. Ich hatte ja einen zwei Jahre älteren Bruder und zwei Großmütter. Die mir entweder vorwarfen egoistisch zu sein oder mir ihre eigenen Bedürfnisse um die Ohren schlugen. Und das war aber auch schon das Maximum an Interesse. Normalerweise reichte es dem Umfeld mir zu erklären, wie toll ich mit meinem Schicksal umginge. In einem Forum für Waisen wurde mir mit Mitte zwanzig vorgeworfen, ich sei doch alt genug, solle aufhören zu jammern, die Backen zusammenkneifen und mein Leben auf die Reihe kriegen. Mein Selbstmitleid sei nicht auszuhalten. Es hatte mich viel Mut gekostet überhaupt etwas zu veröffentlichen. Ich bekam auch Trost und Zuspruch, aber eben auch diese anonyme Kritik. Und ich bin jetzt Mitte 40 und ich kann noch die Ohnmacht spüren, die dieser Mensch hinter seiner Tastatur bei mir ausgelöst hat.

Und ja. Mittlerweile weiß ich selbst, wie schwer es ist, mit der Trauer eines Gegenübers umzugehen. Oder sich selbst über das Leid eines anderen Menschen zu stellen, weil man gerade nicht noch mehr bereit ist zu tragen.

Und jetzt müsste die Stelle kommen, an der ich eine Lösung parat halte, wenn es denn überhaupt ein Problem gibt. Die Gesellschaft erwartet das. Wenn eine minderjährige, schwedische Autistin Angst um Umwelt, Klima und ihre Zukunft hat, deswegen Schilder bastelt und sich auf die Straße stellt – damit eine ganze Bewegung lostritt – dann dürfen gestandene Führungspersönlichkeiten mit Macht und Einfluss fordern, dass dieses Kind sich gefälligst eine Lösung einfallen lässt. Und Kritik aushalten muss, weil es sich öffentlich geäußert hat. Das ist wohl ein neues Naturgesetz. Im Prinzip ja richtig: wir müssen nun mal alles aushalten, was uns das Leben so hinwirft.

Wir müssen es aushalten, wenn Mitmenschen ihre Meinung für Wahrheit halten, mit negativen und destruktiven Bewertungen, Interpretationen und Vorurteilen um sich werfen, unser Engagement herabzuwürdigen, Spott, Hass und Häme verbreiten und regelmässig ihre Gleichgültigkeit in den Äther hinaus kreischen.

„DAS MÜSSEN WIR AUSHALTEN!" sage ich.

Ich habe keine Lösung. Ich habe meine Hoffnungen und Wünsche. Die Distanz im Netz erlebe ich zum Glück recht selten in der Realität. Außerhalb von social media sind Menschen zumeist freundlich und zugewandt, wenn man ihnen so begegnet. Oder sie können sich besser beherrschen, abseits des Bildschirmlichtes.

Ich wünsche mir manchmal, dass der Tod mehr zum Leben dazu gehört. Dass wir als Gesellschaft den Mut finden unsere Gefühle auszuhalten und den nachfolgenden Generationen Rituale mitgeben können, die ihnen helfen mit Schmerz und Hilflosigkeit, Wut und Trauer umzugehen. Und all den Emotionen, die wir nur allzu ungern spüren.

Oder: Wenigstens ein bisschen mehr Aufrichtigkeit mit uns selbst. Etwas mehr Demut dem Leben gegenüber und den Gefühlen unserer Mitmenschen. Und unseren eigenen.

Einfach ein bisschen mehr Liebe für den Tod.